3ème épisode: L' An III- 1964-1965-(2ème partie).

FEUILLETON

1965

Le gouvernement Pompidou amorce sa quatrième année d’existence en cette année 1965 mais qui est également la huitième du pouvoir Gaulliste depuis le « retour aux affaires » du Général de Gaulle en 1958. Cette année va être marquée par la première élection du Président de la République au suffrage universel que les électeurs français avaient très majoritairement adoubée lors du référendum de 1962 avec plus de 62 % des voix. Elle se tiendra au mois de décembre et qui va réserver une grosse surprise…

Dans cette Vème République, où le Président préside et le Premier Ministre gouverne, le Chef de l’Etat se réserve donc ses « chasses gardées » à savoir l’International et la Défense.Elles constituent une volonté affirmée d’indépendance nationale et de souveraineté stratégique. Cette année-là, le Général de Gaulle poursuit donc sa stratégie d’autonomie militaire vis-à-vis des Etats-Unis et de l’OTAN, une première depuis 1949.

Il renforce ainsi la doctrine de dissuasion nucléaire autonome : selon lui, la France doit pouvoir se défendre seule, notamment grâce à sa « Force de Frappe » nucléaire en développement et prépare de facto le retrait du Commandement Intégré de l’OTAN qui sera officialisé en 1966, mais dont les tensions sont déjà palpables un an avant.

L’accélération du programme nucléaire français (dont le premier essai a eu lieu dans le désert Saharien en 1960), démontre un arsenal en croissance continue. De Gaulle insiste sur une stratégie dite de : « dissuasion du faible au fort », à savoir une capacité nucléaire française doit dissuader même une superpuissance.

Une telle volonté va s’attirer les foudres de « l’allié américain » et les relations se tendent fortement entre Paris et Washington, dont l’homme du 18 juin critique la domination sur l’OTAN et l’Europe.

Contrairement à une légende tenace, le Président n’est pas Europhobe mais il prône une Europe des Nations, indépendante des blocs, refusant une autre Europe fédérale piloté par l’Oncle Sam.

Il va déclencher une « crise de la Chaine vide » durant l’été 1965 : retirant la France des réunions du Conseil des ministres de la CEE pour s’opposer à une « supranationalité » accrue (notamment le passage au vote à la majorité). Cela aboutira finalement au « compromis de Luxembourg » au début de l’année 1966 qui garantira un droit de veto de fait pour chaque état membre (à l’époque : France, RFA, Italie, Belgique, Luxembourg, Pays Bas).

Outre l’Europe, il prône également l’ouverture vers un monde multipolaire : un renforcement des relations avec l’Europe de l’Est et ce, malgré la « Guerre Froide » plus forte que jamais.

En Afrique et en Asie, il développe une diplomatie active, visant à faire de la France une puissance d’équilibre, ce qui s’est déjà concrétisé avec la reconnaissance de la Chine Populaire l’année précédente.

Pour conclure, la politique étrangère et de défense du Général de Gaulle repose sur plusieurs piliers : la souveraineté nationale, la dissuasion nucléaire autonome, l’indépendance vis à vis des blocs (aussi bien USA qu’URSS) et la vision d’une Europe des Etats mais non fédérale, ce qui peut irriter les partenaires du « Marché commun »…

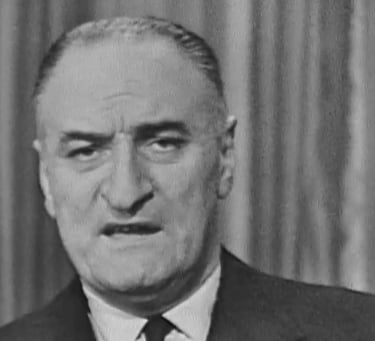

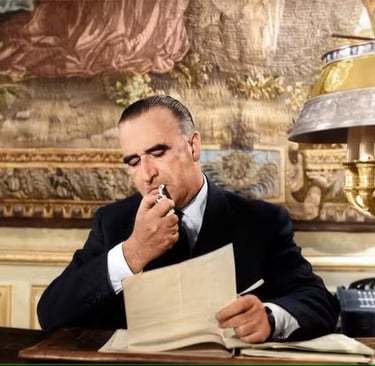

Georges Pompidou, en tant que chef du gouvernement continue de jouer un rôle-clé dans le développement économique de la France. Outre le développement économique et industriel, il s’illustre également dans l’aménagement du territoire, avec la création annoncée des Villes Nouvelles (dont Evry et Cergy-Pontoise), mais également et le lancement de nouveaux grands projets autoroutiers et ferroviaires, la création de zones industrielles (dont notamment celles de Fos Sur Mer, Vélizy, Courtaboeuf, etc…).

La pénurie criante de logements impose la création massive de HLM et de grands ensembles à travers la France pour pallier cette crise. Le niveau scolaire augmente, surtout depuis la scolarité obligatoire jusqu’à 16 ans (1959), de nombreux collèges et lycées sont construits et la plupart des villes de plus de 100 000 habitants commencent à se doter de structures universitaires conséquentes dont elles étaient dépourvues auparavant (Orléans, Tours, Rouen, Reims, Brest, Nice, etc…).

Enfin, Georges Pompidou s’avère être un gestionnaire pragmatique de l’Etat, jouant le rôle de « médiateur » entre le Général de Gaulle et les forces politiques. Il incarne une forme de technocratie efficace, combinant rigueur, rationalité et planification (soutenant ardemment la politique du Plan, afin de mieux encadrer l’économie.

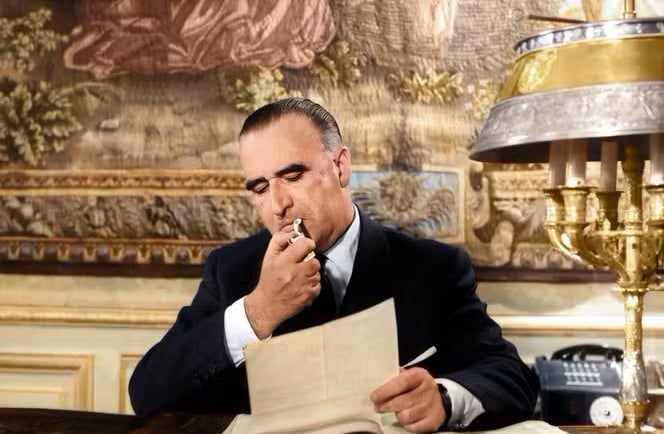

Le Général de Gaulle, malgré ses 75 ans, compte bien se représenter pour entamer un second septennat, probablement persuadé de d’être réélu dès le premier tour. Il va d’ailleurs entamer à partir de l’été une vaste tournée provinciale pour tester sa popularité Le général sillonne les régions françaises (Bretagne, Alsace, Sud-Ouest, Nord ainsi que la Seine et Oise, l’Eure et Loir et la Seine et Marne.

Il prononcera un certain nombre de discours dans les villes et villages : Il parle de l’unité nationale, de la grandeur de la France, du rôle du président comme arbitre au-dessus des partis. Il va refuser le débat direct avec ses opposants : Il préfère la solennité des discours publics à la confrontation médiatique. Accueil populaire mitigé : De Gaulle est toujours respecté, mais la campagne va révéler un certain essoufflement du "gaullisme"….

L’année 1965 va cependant être une année compliquée pour la Majorité, car l’UNR est largement dominée par des listes Divers Droite avec une poussée significative des forces de Gauche non communistes dont la SFIO et les Divers Gauche tandis que le PCF perd du terrain, à l’exception de la « ceinture rouge » de Paris et le gain de ce qui va devenir « la plus grande ville communiste de France » Le Havre ou encore Nîmes, deux communes prises à la SFIO.

C’est un scrutin à deux tours, avec un système majoritaire qui attribue tous les sièges à la liste gagnante pour les villes de plus de 30 000 habitants.

Paris n’a pas encore de maire (ce qui ne sera le cas qu’en 1977 avec l’élection de Jacques Chirac) mais un Président du Conseil Municipal de Paris. C’est le Centriste Albert Chavanac, qui est élu mais la présidence est tournante tous les ans et dès 1966, c’est le Gaulliste Paul Faber qui lui succède.

C’est la création du Département de Paris (qui en fait une ville-département après la suppression définitive du Département de la Seine en 1968) qui va lancer le processus d’élection d’un maire, avec la création du Conseil de Paris et vingt mairies d’arrondissement alors que depuis 1965, la ville était divisée en 14 secteurs.

La gauche (SFIO, Parti communiste, radicaux de gauche, etc.) progresse nettement, notamment dans les grandes villes, s’emparant même de Grenoble, où Hubert Dubedout va mettre en place une forme de « laboratoire municipal » qui va faire sa renommée pendant 18 ans, battant au passage son adversaire, Albert Michallon qui avait pourtant été à l’initiative du choix de la Capitale des Alpes comme site Olympiques pour les JO d’Hiver de 1968.

L’Union de la Gauche n’était encore qu’un concept, et souvent on assiste d’insolites combinaisons électorales : à Marseille, Gaston Defferre conserve sa mairie malgré une triangulaire l’opposant au PCF et à l’UNR et ce, grâce au soutien des Centristes, dont fait partie le benjamin du Conseil municipal, Jean-Claude Gaudin, un de ses futurs adversaires et surtout successeur à la tête de la Cité Phocéenne.

En mai, Gaston Defferre propose la création d'une Fédération démocrate et socialiste (FDS) allant des socialistes aux démocrates chrétiens mais cet initiative se transformera en échec dès le mois suivant. Louis Pradel, le « Centriste » inclassable et successeur d’Edouard Herriot est reconduit à la tête de la Capitale des Gaules : Lyon. Il l’emporte dès le premier tour face à Maurice Herzog, alpiniste célèbre (un des vainqueurs de l’Annapurna en 1950) et surtout Secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux Sports.

A Saint-Etienne, Michel Durafour est réélu maire de la commune, un an après avoir succédé à Alexandre de Fraissinette. Le futur ministre du travail de Giscard d’Estaing siège au conseil municipal de la cité industrielle depuis 1947. Au niveau de la Géographie électorale, on constate le Grand Ouest est largement dominée par les courants politiques proches de la démocratie chrétienne. Les trois grandes villes bretonnes (Rennes, Brest et Nantes) sont dirigées par des maires du Centre ou de la Droite, c’est également le cas d’autres communes importantes comme St Brieuc, Vannes, Quimper ou Lorient.

Le Nord de la France (actuel Hauts de France) est clairement marqué à Gauche, Lille et sa périphérie (dont Roubaix et Tourcoing), Arras ou le bassin minier autour de Lens et Béthune restent des « fiefs » socialistes tendance SFIO, avec ses barons comme Augustin Laurent (Lille) ou Guy Mollet (Arras).A l’opposé, sur la bordure méditerranéenne, l’actuel région PACA est plus contrasté : Marseille et Aix en Provence sont dirigées par des municipalités socialo-centristes, Toulon et Nice (avec Jean Médecin) sont plutôt d’obédience Centro-Gaulliste.

A Bordeaux, Jacques Chaban-Delmas, Président de l’Assemblée Nationale est réélu pour un 4ème mandat, confirmant son surnom de « Duc d’Aquitaine ». A Toulouse, Louis Bazerque, maire SFIO à la tête d’une coalition avec des MRP et des Gaullistes est réélu pour la 2ème fois dans la «Ville Rose ».

Le Grand Est vote majoritairement à Droite et au Centre, c’est le cas à Strasbourg, où Pierre Pfimlin, grande figure de la Démocratie Chrétienne, ancien Président du Conseil en 1958 est réélu dans la Capitale de l’Alsace. Ancien ministre sous la IVème République comme au début de la Vème, mais en rupture de ban avec le pouvoir Gaulliste en 1962 suite à un désaccord sur la question Européenne.

A Metz, le ministre Raymond Mondon est réélu ainsi que le Dr Pierre Weber à Nancy mais ces deux cités Lorraines vont entrer en guerre suite au choix de Metz comme Capitale de la Région Lorraine au grand dam de sa rivale Nancéenne et qui entrainera la démission du conseil municipal en 1969 qui n’acceptait pas ce choix jugé intolérable.

Reims voit la réélection du Gaulliste Jean Taittinger qui peut donc « sabrer » le Champagne. Le député de la Marne et futur ministre est à l’origine du grand développement urbain de la Cité des Sacres durant cette période.

La Région Centre, à l’instar de la Lorraine, va voir éclater au grand jour la querelle entre Orléans et Tours quant au choix du chef-lieu de région. Alors que le choix de la Capitale de la Touraine était acquis, car étant de loin la plus grande ville de la région, c’est pourtant le choix d’Orléans qui est acté, mais n’est du fait de son maire réélu Roger Secrétain mais plutôt de l’ancien Premier Ministre, Michel Debré, maire d’Amboise (Indre et Loire) qui voulait se venger du maire de Tours, Jean Royer qu’il accusait de l’avoir fait perdre aux récentes législatives dans le département.

En février 1965, Georges Pompidou quitte pour quelques jours l’Hexagone pour le sous-continent Indien afin de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays notamment dans les domaines de la Coopération économique, technologique, scientifique et culturelle.

Le Chef du gouvernement français rencontre son homologue Indien, Lal Bahadur Shasrit qui continue à mener, à l’instar de son prédécesseur Nehru, une politique de non-alignement pendant la Guerre Froide. Comme on le sait, la France de De Gaulle et Pompidou soutenait une politique étrangères indépendantes des blocs Est-Ouest, ce qui plaisait à l’Inde.

Cette convergence a facilité le développement de liens technologiques et scientifiques — y compris les premiers accords de coopération nucléaire civile. Georges Pompidou a été chaleureusement accueilli à New Delhi. Il a visité des centres scientifiques et techniques, notamment dans le domaine de l’énergie. Des discours ont été échangés sur la coopération Sud-Nord et l’indépendance des nations postcoloniales.

Le décret n°65-142 du 25 février 1965 a fixé les chefs-lieux des départements créés par la loi n°64-707 du 10 juillet 1964, qui réorganisait la région parisienne en supprimant les départements de la Seine et de la Seine-et-Oise. Ces modifications ont conduit à la création de nouveaux départements, dont l'Essonne, le Val-de-Marne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-d'Oise.

Pour l'Essonne, le décret a désigné Évry-Petit-Bourg comme chef-lieu, bien que la ville de Corbeil-Essonnes ait joué un rôle administratif important dès le début, en tant que sous-préfecture. En 1966, un autre décret (n°66-339) va officialiser la création de l'arrondissement d'Évry, remplaçant celui de Corbeil-Essonnes, tout en maintenant ce dernier comme sous-préfecture (jusqu’en 2007) et préfecture provisoire (jusqu’en 1971).

Outre Evry et Corbeil-Essonnes, les rivalités pour l’obtention du Chef-lieu ont parfois été compliquées : dans le nouveau département des Yvelines, le futur ex-chef-lieu de la Seine et Oise, Versailles est menacée de perdre son statut de Capitale départementale au profit de Saint-Germain en Laye ou de la future ville nouvelle qui devrait s’établir autour de Trappes mais finalement le projet avorte.

En Seine Saint Denis, le choix de Saint-Denis, ville la plus importante paraissait évident mais en l’absence de retour foncière conséquente et surtout de l’opposition du maire Communiste, le choix va alors se porter sur trois autres communes : Stains, Villemomble et Bobigny. C’est finalement, cette dernière qui dispose le plus de terrains disponibles qui va l’emporter avec l’aval du maire de la commune, Georges Valbon.

Dans le Val de Marne, Créteil est promu chef-lieu au détriment de Saint-Maur des Fossés, ville alors bien plus importante et prestigieuse mais une fois de plus, le territoire a plus de ressources foncières et a déjà entamé un essor démographique conséquente sous l’égide de son maire, le Général Billotte, Compagnon de la Libération.Dans le Val d’Oise, une bizarrerie administrative unique en France : le choix du chef-lieu se porte sur Pontoise, sous-préfecture de Seine et Oise mais la Préfecture et le Conseil Général vont s’établir sur la commune voisine de Cergy, un simple village agricole, noyau central de la future ville nouvelle dite de « Cergy-Pontoise ».

Ainsi et c’est encore le cas aujourd’hui, Pontoise est le chef-lieu de jure du Département du Val d’Oise (qui avait maintenu sous-préfecture jusqu’en 2007, supprimée en même que celle de Corbeil-Essonnes, pour cause de « doublon ») tandis que Cergy est le chef-lieu de Facto, étant deux plus peuplée que sa voisine. Rappelons enfin que Paris, ancien chef-lieu de la Seine, devient Ville-Département puis deviendra simultanément Préfet de la Région Ile de France en 1977.

La Seine et Marne n’est pas affectée par cette réforme territoriale même si elle fut menacée d’être coupée en deux : avec un département au nord, dont le chef-lieu aurait été Meaux et un autre au sud autour de Melun et la future ville nouvelle de Melun-Sénart (on parla même alors d’un département de Sénart).Une virulente opposition à ce démembrement, incarnée par les élus locaux, mettant en avant la forte identité de ce vaste département (qui représente la moitié de la Région) finit par porter ses fruits et le département conserva ses limites territoriales de 1790 et le maintien du Chef-lieu Melun. Rappelons enfin que deux villes nouvelles (Sénart et Marne-la-Vallée) sont présentes sur un territoire dont la population a triplé depuis cette époque tout en conservant de vastes espaces agricoles

En 1965, la France connaît une forte croissance économique et une explosion du trafic aérien. L’aéroport d’Orly, situé au sud de Paris, ne suffit plus à répondre à la demande croissante des passagers et des compagnies aériennes. C’est dans ce contexte que le gouvernement du général de Gaulle prend une décision majeure : construire un nouvel aéroport international au nord-est de Paris, dans la plaine de Roissy-en-France, dans le département du Val-d’Oise.

Ce projet s’inscrit dans la politique d’aménagement du territoire menée par l’État, visant à moderniser les infrastructures et à renforcer le rôle de Paris comme carrefour mondial du transport aérien. En février 1965, le gouvernement publie un décret officialisant la création du "nouvel aéroport de Paris-Nord", qui deviendra plus tard l’aéroport Charles-de-Gaulle.

Le site de Roissy est choisi pour plusieurs raisons : sa proximité avec la capitale (25 km), la présence de vastes terrains agricoles peu urbanisés, et la possibilité de construire plusieurs pistes et terminaux sur une grande surface (plus de 3 000 hectares). Dès cette année, les premières étapes du projet commencent : études géologiques, plans d’urbanisme, réserves foncières et expropriations.

Roissy devient ainsi, dès 1965, un chantier stratégique pour la France, au même titre que le périphérique parisien ou le réseau RER. Il symbolise la volonté gaullienne de faire entrer la France dans l’ère de la modernité et de la mobilité mondiale. Les travaux de construction du premier terminal ne commenceront réellement qu’à partir de 1971, et l’aéroport sera inauguré en mars 1974, quelques années après la mort du général de Gaulle, auquel il sera dédié.....

Nous sommes le 29 octobre 1965, le leader de l’Opposition au Maroc, Mehdi Ben Barka est enlevé en plein jour devant la brasserie Lipp, à Saint-Germain-des-Prés (Paris), par deux policiers français (affectés à la Direction de la Surveillance du Territoire - DST), sous prétexte d’un contrôle d'identité.

Il est ensuite conduit dans une villa appartenant au truand Boucheseiche, à Fontenay-le-Vicomte (Seine et Oise, future Essonne) où il aurait été interrogé, torturé et probablement assassiné.Selon certains témoignages, son corps aurait été dissous dans de l’acide ou enterré anonymement quelque part dans le Bois de la Garenne, au sein du petit village de Courcouronnes (aujourd’hui Evry-Courcouronnes) ou peut-être rapatrié au Maroc mais son cadavre n’a jamais été retrouvé.

Cette affaire qui va fortement embarrasser le régime Gaulliste implique un réseau complexe mêlant aussi bien les services secrets marocains (sous l’autorité du Général Oufkir), que la mafia Française (dont Boucheseiche faisait partie), de policiers de la DST, éventuellement de la CIA ou du Mossad mais sans aucunes preuves avérées.

En 1966, plusieurs mandats d'arrêt seront émis. Le scandale éclabousse les relations franco-marocaines et la réputation du général de Gaulle.

En 2001, la justice française classe l’affaire sans suite, faute de preuves nouvelles, malgré des demandes de levée du secret-défense.

Depuis le début de la décennie, les postes de Télévision sont de plus en plus présents dans les foyers français commençant à ébranler sérieusement la prédominance de la Radio même si celle-ci connait encore de belles audiences (on se souvient des « Maitres du Mystère » qui attiraient plus de 12 millions d’auditeurs chaque mardi soir sur les ondes de France-Inter).

En cette année 1965, on compte plus de 40 % de foyers équipés d’un téléviseur et le nombre ne cesse d’augmenter chaque année. Henri de France (1911-86) était un ingénieur et pionnier de la télévision française. Cette année-là, il présente officiellement le système SECAM (Séquentiel Couleur à Mémoire), l’un des trois grands standards de télévision couleur avec NTSC (États-Unis, 1953) et PAL (Allemagne, 1963).

La mise en service officielle à la Télévision Française aura lieu le 1er octobre 1967 sur la 2ème Chaîne de l’ORTF. Le SECAM sera adopté en URSS, dans une grande partie de l’Europe de l’Est et dans certains pays d’Afrique et du Moyen-Orient, affirmant ainsi l’indépendance technologique de la France face à ses deux concurrents (NTSC et PAL).

Cependant, l’évenement télévisuel le plus marquant du Printemps 1965 est la diffusion d’un feuilleton en 4 épisodes réalisé par Claude Barma : « Belphégor ou le Fantôme du Louvre » interprété par Juliette Greco, Yves Rénier, François Chomette, René Dary, Paul Crauchet et Christine Delaroche) qui connait un succès colossal (plus de 10 millions de téléspectateurs le samedi soir et qui va monter jusqu’à 15 millions), provoquant un véritable engouement, à tel point qu’à l’heure de la diffusion, les salles de spectacles et les rues sont désertes.

Le premier tour de la première élection du Président de la République au suffrage universel aura lieu le dimanche 5 décembre suivi du second tour le 19 décembre si aucun des candidats en lice n’a dépassé la barre des 50 %.

Dès septembre, François MITTERRAND annonce sa candidature. L’ancien ministre sous la IVème République qui a connu une traversée du désert au début de la Vème, s’est rapidement affirmé comme un adversaire acharné du Général de Gaulle, en témoigne la parution de son ouvrage virulent « Le coup d’Etat permanent » dénonçant la dérive autoritaire du régime Gaulliste. Le Député de la Nièvre annonce alors la création de la Fédération de la gauche démocrate et socialiste (FGDS) par la SFIO, le parti radical et les clubs de la Convention des institutions républicaines.

Encouragé par le succès croissant de la Gauche lors des municipales et bientôt lors des Sénatoriales qui vont confirmer le recul de la Droite, François Mitterrand se veut ainsi le porte-parole d’une opposition unie et soudée pour ébranler le pouvoir en place. Certains polémistes publient des ouvrages attaquant avec virulence la personne du Général de Gaulle, c’est le cas d’André Figueiras qui est condamné à 3 mois de prison avec sursis et 5 000 francs d'amende pour son livre Le Général mourra.

L’écrivain et futur Prix Goncourt, Jacques Laurent est condamné pour offenses au Chef de l’État à 2 000 francs d'amende et à la suppression de 24 pages de son livre intitulé Mauriac sous de Gaulle.

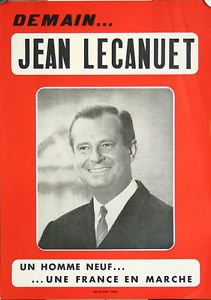

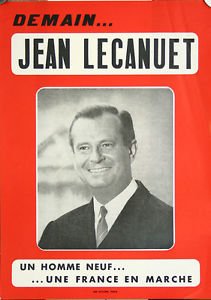

Cela n’empêche pas le Général de Gaulle, 75 ans d’annoncer officiellement sa candidature le 4 novembre. Outre François Mitterrand (49 ans), c’est le Centriste (d’opposition) Jean Lecanuet (45 ans) qui se lance dans la bataille, se voulant être une alternative entre le pouvoir Gaulliste et la Gauche.

Jean LECANUET , jeune candidat de 45 ans, issu du courant démocrate-chrétien, se présente comme une alternative centriste, moderniste et pro-européenne.Inspiré par John F. Kennedy, il mène une campagne très moderne pour l’époque : utilisation massive de la télévision, mise en avant de son image dynamique, discours sur l’Europe et la modernisation. D’où son surnom : « le Kennedy français ». C’est sous l’impulsion du publicitaire Bongrand qui soutient le futur maire de Rouen qu’est inventé le « marketing politique en France.

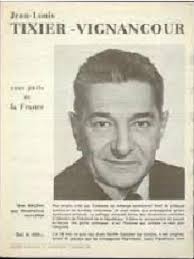

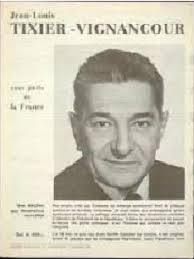

Jean-Louis TIXIER-VIGNANCOUR (1907–1989) était un avocat et homme politique français, marqué par un parcours complexe : député de droite dans les années 1930, rallié un temps au régime de Vichy, défenseur d’écrivains et de militants d’extrême droite (comme Louis-Ferdinand Céline ou des membres de l’OAS). En 1965, il se lance dans la première élection présidentielle française au suffrage universel direct, épaulé par les Comités Tixier-Vignancour fondés l'année précédente. Son directeur de campagne est Jean-Marie Le Pen, qui fut député poujadiste entre 1956 et 1962.Son mouvement rassemble diverses tendances de l’extrême droite : anciens de Vichy, partisans de « l’Algérie française », poujadistes, anti-gaullistes, etc.

Pierre MARCILHACY est né le 14 février 1910 à Paris et est décédé le 6 juillet 1987 toujours à Paris. Il fit des études de droit et devint avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, succédant à son père dans cette fonction. Il débuta dans le journalisme, travaillant comme secrétaire de rédaction pour Paris-Soir de 1936 à 1939. Lors de la Seconde Guerre mondiale, il fut mobilisé puis démobilisé comme aspirant, s'inscrivit au barreau de Paris, et défendit plusieurs résistants, poursuivant l’héritage familial

Élu conseiller de la République puis sénateur en 1948, il représenta la Charente jusqu’en 1980, souvent en tant que non-inscrit ou modéré, menant son action principalement dans des commissions juridiques et législatives Évincé du Sénat en 1980, il fut nommé membre du Conseil constitutionnel en 1983 par Louis Mermaz, poste qu'il occupa jusqu’à son décès en 1987

En 1965, il fut candidat à l’élection présidentielle sous la bannière du Parti libéral européen. Sa campagne, axée sur le respect strict de la Constitution de 1958 et l’“antigaullisme constitutionnel”, lui valut 1,71 % des voix au premier tour — un score modeste, mais notable dans son département où il atteignit plus de 11 %

Marcel BARBU (1907–1984) était un industriel, un résistant, puis un homme politique atypique. Né dans un bidonville à Nanterre, orphelin dès son plus jeune âge, il a débuté comme apprenti bijoutier avant de monter sa propre entreprise dans le secteur des boîtiers de montres dans les années 1930.

En 1941, Barbu s'établit à Valence (Drôme) et crée la « Communauté de travail Boimondau » (acronyme de BOItiers de MONtres du DAUphiné) : une entreprise communautaire où les ouvriers étaient associés à la gestion, aux bénéfices, et aux décisions.

En 1965, lors de la première élection présidentielle au suffrage universel direct, Barbu se présenta comme candidat libre, récoltant les parrainages de justesse (à l'époque, il fallait obtenir 100 parrainages, ndlr) et utilisant ce scrutin comme tribune pour défendre ses idées

Il se présenta comme « le candidat des chiens battus », sans parti, marqué par une sensibilité chrétienne de gauche, militant pour des réformes institutionnelles comme le référendum d’initiative populaire ou un ministère des droits de l’homme

Sa campagne, marquée par l’émotion (il fondit en larmes à l’un de ses discours) et l'humour, le fit remarquer comme l’un des figures populaires de cette élection.

Il recueillit environ 1,15 % des voix au premier tour, terminant dernier des six candidats

Entre les deux tours, il incita ses partisans à voter pour François Mitterrand

La première élection présidentielle française au suffrage universel direct est marquante car le général de Gaulle, que beaucoup imaginaient réélu « triomphalement », fut en réalité mis en difficulté : il n’atteignit pas la majorité absolue au premier tour et son score du second tour montra une opposition significative.

A l’issue du 1er tour, il est cependant en tête avec 44.65 % des suffrages exprimés, soutenu par l’UDR, le parti présidentiel suivi par François Mitterrand (Fédération de la gauche démocrate et socialiste) qui obtient 31.72 % , suivi en troisième position par Jean Lecanuet (15.57% , la « révélation » de cette campagne), puis Jean Louis Tixier-Vignancour qui dépasse les 5%. Enfin, pour fermer la marche : Pierre Marcilhacy (1.71 %) et Marcel Barbu (1.15%).

Au second tour, Charles de Gaulle l’emporte avec 55.20 % des suffrages contre 44.80 % à François Mitterrand. Il entame ainsi son deuxième septennat, qu’il ne terminera pas comme chacun sait…

La France de 1965, au cœur des « Trente glorieuses », compte près de 50 millions d’habitants et achève son « baby-boom » entamé à en 1945. Economiquement, le pays se porte très bien avec une croissance tutoyant les 6 % et un taux de chômage inexistant. Le pays est devenu une grande puissance industrielle, il s'est dôté de nombreuses infrastructures modernes et est en passe d'obtenir son indépendance nationale tant en matière de défense que d'énergie...

Les français ont découvert les bienfaits de la société de consommation, grâce à une augmentation sensible du niveau de vie opérée depuis une dizaine d'années. Pourtant les premiers signes de l'essouflement de la "parenthèse enchantée" apparaissent (les secteurs de la mine et de la siderrurgie, l'exode rural qui s'accélère).

Et puis, la France accuse un retard en matière sociétale: les femmes actives sont moins de 40 % sur le marché du travail. Cette année-là, elles obtiennent le droit d’ouvrir un compte en banque et de trouver un emploi sans l’autorisation de leurs maris !.. Elle opére cependant une certaine transition pour tenter de tourner le dos à des mœurs traditionnelles héritées d’avant-guerre, mais déjà traversée par des bouleversements (urbanisation, consommation, montée des revendications de la jeunesse, droits des femmes). Le mariage reste la référence, le divorce est très peu développé, quant au concubinage, il est très mal vu à l’époque. L’avortement n’est pas encore légalisé et la majorité n’est encore qu’à 21 ans. L’homosexualité est réprimée et le poids de la religion reste encore fort dans une France qui connait toutefois une crise de la pratique religieuse que l’organisation du vaste concile Vatican qui s’achève a mis en exergue….

EPILOGUE

LE TOURNANT ALGERIEN

PORTRAITS DE CAMPAGNE

L'ETRANGE LUCARNE

L'AFFAIRE BEN BARKA

LES NOUVEAUX FAUCHEURS DE MARGUERITES

LES NOUVEAUX DEPARTEMENTS

INDIA SONG

LES ELECTIONS MUNICIPALES DE MARS

LE GENERAL VEUT REPARTIR EN CAMPAGNE

LES GRANDS PROJETS

LORSQUE LA FRANCE S'EMANCIPE

L’Algérie avait obtenu son indépendance de la France en 1962 après une longue guerre de libération. Ahmed Ben Bella est devenu le premier président de la République algérienne.

Son gouvernement est rapidement critiqué pour des tensions internes, un autoritarisme croissant et des rivalités au sein du Front de Libération Nationale (FLN).

Le 19 juin 1965, le colonel Houari Boumédiène, alors ministre de la Défense et chef de l’armée, organise un coup d’État militaire. Ahmed Ben Bella est renversé sans effusion de sang importante et placé en résidence surveillée pendant plusieurs années. Boumédiene prend le pouvoir, dirigeant l’Algérie à travers un Comité militaire, puis comme président à partir de 1976.

L’Algérie entre dans une période de régime autoritaire militaire. Le gouvernement se concentre sur la construction d’un État socialiste et le développement économique, notamment par la nationalisation des hydrocarbures (pétrole et gaz). Ce coup d’État est perçu comme un stabilisateur du pays, mais aussi comme une restriction de la démocratie.

En 1965, il y a plusieurs événements clés liés à l’Algérie indépendante, mais concernant spécifiquement la fin du franc en Algérie et la nationalisation, voici ce qu’il faut savoir:

Après l’indépendance en 1962, l’Algérie utilisait encore le franc algérien, qui était une dérivation du franc français.

En 1964, l’Algérie décide de créer sa propre monnaie, le dinar algérien, afin de marquer son autonomie économique et sa souveraineté.

Le dinar est officiellement mis en circulation en avril 1964, remplaçant progressivement le franc algérien.

Cette opération symbolise la rupture avec le système monétaire colonial français.

Dès l’indépendance, l’Algérie engage une politique de nationalisation progressive des secteurs clés de son économie.

En 1965, , la nationalisation s’accélère, notamment dans les secteurs du pétrole et du gaz.

En 1966-1967, l’État algérien nationalise plusieurs entreprises et établissements économiques, notamment dans l’énergie, les transports et les banques.

Ces nationalisations visent à affirmer la souveraineté économique, à contrôler les ressources naturelles et à financer le développement socialiste du pays.

En outre, la question du spatial et de la présence militaire nucléaire en Algérie concerne principalement la fin de la coopération française dans ces domaines après l’indépendance de l’Algérie en 1962, et le retrait progressif des installations françaises, notamment nucléaires.

Avant l’indépendance, la France a installé en Algérie des bases militaires, dont des sites d’essais nucléaires dans le Sahara algérien (notamment à Reggane et In Ekker). La France a mené plusieurs essais nucléaires atmosphériques et souterrains en Algérie, entre 1960 et 1966. Après l’indépendance en 1962, la France conserve pour un temps des droits d’utilisation de certaines bases militaires en Algérie par accords bilatéraux, notamment pour la poursuite des essais nucléaires.

Cependant, la montée des tensions politiques et la volonté de souveraineté totale de l’Algérie conduisent à la fin progressive de cette présence. La souveraineté algérienne sur son territoire est ainsi pleinement rétablie, y compris sur le contrôle des questions liées au spatial et à la bombe.